ANNÉES DE LYCÉE COMMUNISTE: LA LOI d’hOHMme

- angelogeorge988

- 13 oct. 2025

- 17 min de lecture

Dernière mise à jour : 27 oct. 2025

Dans une Roumanie qui tremblait sous le régime de plus en plus criminel du camarade dictateur Ceaușescu, nous nous sommes rencontrés pour la première fois le 15 septembre 1985. C'était le jour de la rentrée scolaire et nous étions au lycée «Mihai Viteazul», le meilleur de Bucarest, la capitale du pays.

Nous, Angelo et George

Enfants d'ouvriers venant des quartiers malfamés, nous nous demandions ce que nous faisions là, dans une classe d'« intellos » (enfants de médecins, d'ingénieurs). Nous rêvions de jouer au foot, d'écouter de la musique et de draguer les filles, tandis qu'eux voulaient être de très bons élèves pour suivre les traces de leurs parents.

La Direction communiste du lycée: mise en échec

Helas, la direction communiste de l'école avait d'autres projets: faire de nous de braves communistes. Au début, George et moi cherchions simplement à nous échapper en séchant les cours les plus politisés. En réponse, la direction et ses acolytes, la plupart de nos professeurs, ont exercé une pression de plus en plus forte pour nous briser. Leur échec fut magistral: unis, formant une véritable «équipe de rêve», nous avons résisté et renforcé notre amitié, qui dure encore aujourd'hui, quarante ans plus tard. Une amitié gravée dans le marbre par nos actes et nos actions de plus en plus osées contre les «valeurs communistes» prônées par eux. Nous avons également associé nos collègues, car la guerre, c'est LA guerre!

La Direction communiste du lycée: la revanche ratée

À la fin de nos études, en juillet 1989, les communistes du lycée ont cru prendre la revanche en nous envoyant travailler dans les mines de charbon les plus difficiles de Roumanie. Heureusement, les dieux du Panthéon communiste — Marx, Lénine et Staline en tête — ont abandonné le régime du camarade dictateur Ceaușescu en décembre 1989. La «belle» carrière de mineur de charbon à laquelle nos professeurs nous avaient destinés est partie en fumée avec lui. Nous avons alors pu construire des carrières réussies d’abord en Roumanie: moi, en tant qu'avocat, et George, en tant que journaliste. Après avoir quitté la Roumanie, nous poursuivons aujourd'hui une deuxième carrière: professeur d'histoire-géographie dans l'un des meilleurs lycées d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour George, et dans l'industrie, au sein d'une entreprise multinationale, pour moi, Angelo. Pour mieux comprendre, nous allons vous décrire la politisation de l'école sous le régime communiste et le début de nos «aventures» scolaires ci-dessous.

La même école partout

À quelques différences près, c’était la même en Roumanie communiste, en France, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs dans le monde. De l'âge de 6 ou 7 ans à 10 ou 11 ans, on allait à l'école primaire; de 10 ou 11 ans à 14 ou 15 ans, on faisait le gymnase ou l'école secondaire (le collège en France). Puis venait le lycée (ou «high school» dans les pays anglophones) pour les adolescents. Les programmes scolaires sont, dans les grandes lignes, similaires, car les enfants doivent acquérir les mêmes connaissances sur notre environnement, les sciences, etc., partout dans le monde. Les différences apparaissent toutefois de plus en plus marquées en ce qui concerne le contenu des matières dites «civiques» ou «éducation morale et civique» (ou similaires). Il en va de même pour les «travaux pratiques» et/ou les «stages».

Particularités Roumaines

Bien à savoir: des pratiques similaires se retrouvent dans n’importe quel pays sous un régime communiste. Les différences sont uniquement linguistiques. Pendant le règne du Parti Communiste Roumain (1945-1989), l'éducation de la jeune génération suivait une voie à sens unique: créer «l’homme multilatéralement développé» (un genre de «couteau suisse» puissance 10 000). En réalité, il s'agissait de faire d'enfants des larbins fidèles au Parti Communiste une fois adultes. L'école devait être une «forteresse du savoir-être»: un lieu où l'on apprenait par cœur et aveuglément, en premier lieu et avant tout, les «valeurs communistes». Les collégiens et lycéens étaient en effet comme des prisonniers de ce «savoir-être» six heures par jour, y compris le samedi. Puis, ils étaient «volontaires»: dans leur temps libre, après l'école, ils devaient être disponibles pour participer, soi-disant volontairement, aux activités extrascolaires imposées par l'Organisation de jeunesse du Parti communiste. En bref, les autorités communistes tentaient d'occuper chaque instant de la vie des enfants et des adolescents, comme dans un spectacle bien orchestré. L'enseignement des «matières civiques» à la sauce communiste à grande échelle était l'un des principaux moyens d'endoctrinement.

Les matières «civiques» — le Parti

Au début, les matières dites «civiques» sont des concentrés de textes glorifiant le Parti communiste, sa lutte pour terrasser les «riches», les «bourgeois», les «nobles», les «religieux». Bref, tous ceux qui «sucent le sang du peuple». Ils présentent également en long, en large et en travers la société communiste comme l’idéal: tous les hommes sont égaux et personne n'a plus que quiconque. Tout le monde est propriétaire de toutes les richesses et de tous les biens, et la richesse nationale appartient à tous. Autrement dit, grâce au Parti Communiste, on vivait dans le Paradis décrit par la Bible, le Coran ou tout autre texte sacré (selon vos préférences), voire mieux. Cerise sur le gâteau: les textes décrivant la lutte continuelle menée par le Parti pour anéantir les «ennemis du peuple». Ceux-ci sont le plus souvent désignés par le nom «fascistes», avec des déclinaisons telles que «fachos» et «nazis». Toutefois, cette phase prend fin au fur et à mesure que le Camarade Dictateur — celui qui était le maître absolu du pays quel que soit son titre officiel — veut être adulé plus que les croyants ne vénèrent leur Dieu. C'est ce qu'on appelle le «culte de la personnalité». Et c'est là que commence la deuxième phase.

Les matières «civiques» - le Dictateur

À cette période, le Parti devient le «second couteau», tandis que le camarade dictateur est celui grâce à qui tout ce monde merveilleux, magique, épique, etc. existe et se développe. Et bien sûr, les textes des «matières civiques» reflètent pleinement ce changement. Ce n'est que le début; au fur et à mesure qu'un «Culte de la personnalité» du Dictateur se développe, de nombreux autres domaines - l’industrie, l’économie, l’agriculture, la culture, l’histoire, etc. — tombent dans son escarcelle. En d'autres termes, les processus techniques et technologiques, les innovations, le développement et les règlements sont dus à lui et sont régulés par ses pensées et/ou ses instructions. Il en va de même pour la plupart des matières scolaires enseignées aux élèves: tout se passe après ses ordres, consignes et instructions.

Le «Culte de la Personnalité» en Roumanie

Le moment de l'apparition du «Culte de la personnalité» est différent d’un pays à l’autre. Nous pouvons témoigner de ce qui s'est passé en Roumanie sous le régime de Ceaușescu afin d'avertir et de faire en sorte que de tels abus ne se reproduisent jamais. Il est arrivé au pouvoir en 1965 et, au début, son règne était plutôt bienveillant, surtout en comparaison avec celui de son prédécesseur. Avec le recul, nous pensons qu'il a feint cette bienveillance pour consolider son emprise sur l’appareil d’État, avant de demander la mise en place du «culte». Il s'est progressivement développé entre 1972 et 1980, puis s'est généralisé à partir de 1981-1982, envahissant tous les domaines de la vie politique, économique et sociale. Les «Instructions Précieuses» du camarade dictateur Ceaușescu régnaient déjà sur les cursus scolaires lorsque nous sommes entrés au collège, en 1981, mais nous étions encore trop jeunes pour nous sentir concernés. C'est au lycée que leur impact a véritablement influencé la formation de nos personnalités. Tout a commencé le jour où nous avons instauré notre toute première tradition commune.

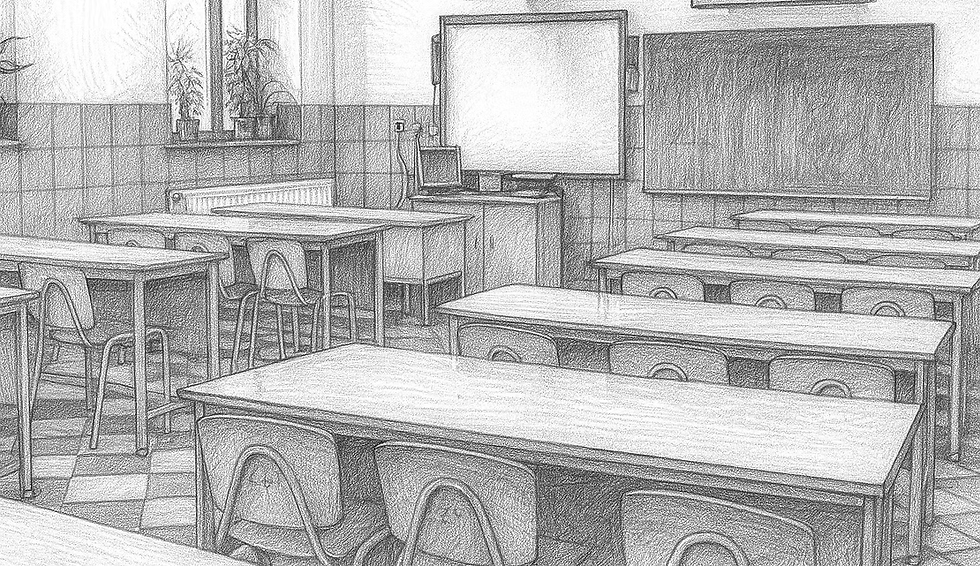

La tradition du 3 en physique

Le premier jour de l'école, lors de la première heure de cours, nous nous sommes vus, nous nous sommes serrés la main et un coup de foudre amicale nous a frappés. Apparemment, il a été très intense, car notre amitié dure toujours, 40 ans plus tard, et malgré les 18 000 kilomètres qui nous séparent. Tout a commencé par un bavardage incessant pour apprendre à se connaître: qui nous étions, d'où nous venions, nos passions, nos rêves. Le décor: le laboratoire de physique, une salle froide, solennelle et oppressante qui nous donnait des frissons lorsque nous y entrions. Une salle à l'image de sa maîtresse, notre professeure de physique. Avec un nom prédestiné, Shaytan (diable en arabe), elle a été la seule professeure à nous faire peur pendant toute notre scolarité au lycée. Toutefois, même elle n'est pas parvenue à nous briser, malgré ses efforts incessants, à commencer par la note de 3 (la plus basse selon le système de notation roumain) qu'elle nous a mise dans le carnet de notes le premier jour, agacée par notre bavardage. Elle a continué à le faire au début de chaque trimestre, pendant toute notre scolarité. Même dans les dernières années de lycée, alors que nous avions acquis de solides connaissances en physique, ce qui restait un exploit inexplicable pour nous jusqu'à aujourd'hui!

La tradition renforcée

Cette tradition s'est renforcée au début de la deuxième année de lycée. Pendant les vacances d'été, nous avons découvert l'écrivain Vlad Musatescu, que nous considérons comme le plus grand humoriste roumain. Il nous a appris une définition de la «loi d'Ohm» dans une version spécifique! Lors d'une des premières heures de physique, alors que Shaytan nous a demandé de réciter cette loi, Angelo a levé la main pour répondre: il avait gagné le tirage au sort «pile ou face» avant le cours. Il s'est levé et a fièrement récité: «Si tu es Ohm avec moi, moi je suis Ohm avec toi.» (En roumain, «om» signifie «homme» et «om» et «Ohm» se prononcent de la même façon). Nous avons cru qu'elle allait faire un AVC. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. En revanche, elle a ordonné une «interro surprise» pour toute la classe. Et personne n'a obtenu une note supérieure à 6 (l'équivalent de 10 en France), même ceux qui avaient pourtant très bien répondu. C'était l'une des «punitions collectives» dont nos professeurs raffolaient. Selon leur manuel, rien ne brisait plus efficacement la volonté d'une classe d'élèves qu'une telle punition. Peut-être que c'était vrai, on ne sait jamais. Mais dans notre classe, cette pratique a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la patience de nos collègues. Cela les a définitivement fait basculer dans notre camp: à partir de ce moment-là, ils sont devenus nos complices enthousiastes et fidèles dans les innombrables infractions aux «valeurs communistes». Celles que nous, Angelo et George, bafouions déjà bien avant, dès les premiers jours de lycée.

Les premières absences

Le temps passé depuis lors nous a fait oublier le moment précis où nous avons pris la décision de sécher plusieurs heures de cours. Très probablement, c'était pendant l'une des «matières civiques» où les professeurs nous assommaient avec: «Nous vivons dans un pays magnifique grâce aux grandes réalisations du Parti communiste et surtout aux Instructions Précieuses données par le camarade Ceaușescu, le fils le plus aimé du peuple roumain.» Tout cela alors que nous voyions très bien dans quelles galères nous nous trouvions pour nous procurer le minimum nécessaire pour survivre (voir: «Manger sur le pouce: guide de survie en communisme» sur notre blog). Bref, très vite, nous avons commencé à sécher ces cours pour lire des romans policiers (Angelo) et des romans d'aventures (George) plutôt que d'écouter une énième fois les éloges à la gloire du camarade dictateur Ceaușescu. Notre lycée avait un très joli coin jardin, à l'ombre des arbres et caché par les buissons, parfait pour s'y installer et assouvir notre soif de lecture. Malheureusement, nous avons été délogés de notre coin lecture tranquille par le proviseur Spulber (voir l'histoire racontée ici: «La dictature commence avec le livre d’alphabet»). Dans les mois qui ont suivi, les professeurs ont cru que nous étions rentrés dans le rang après la dure leçon reçue du proviseur. Rien de tel!

La bibliothèque

Nous avons simplement fait preuve d'un peu plus d'ingéniosité pour trouver une autre cachette: la bibliothèque du lycée. Une place bien connue, car nous y allions déjà pour emprunter des livres. Nous y sommes donc allés en disant à la bibliothécaire que les professeurs nous avaient envoyés pour l'aider à ranger les livres. Même si elle a très vite compris que nous ne venions pas pour ça, elle n’a rien dit, probablement conquise par notre soif de lecture. Pour sécher les cours sans avoir d'absences, nous disions aux professeurs que c'était le proviseur qui nous avait ordonné d'aller à la bibliothèque du lycée pour aider la bibliothécaire. Et quand le proviseur Spulber est passé, qu'est-ce qu'il a vu? Angelo lisait sérieusement un gros manuel d'économie politique socialiste et George tenait en main un livre soi-disant écrit par le camarade dictateur Ceaușescu. Étions-nous devenus sages? En réalité, c'était la preuve que le système d'alerte préventive avait très bien fonctionné cette fois-ci! Évidemment, la supercherie a fini par être découverte. Cela s'est produit à la fin du deuxième trimestre et la direction du lycée a décidé de frapper fort cette fois-ci.

«Ils doivent partir!»

avait tonné le Proviseur Spulber dans la salle des professeurs lorsqu'il avait pris connaissance de cet exploit. Nous étions en effet des «irréductibles», inarrêtables dans notre entreprise de sécher les cours, notamment les «matières civiques». Ces matières étaient justement essentielles pour nous transformer en de parfaits larbins du Parti Communiste Roumain de demain. Ne pouvant pas être corrigés par les sanctions habituelles (réflexions, heures de colle, notes basses en «bonne conduite»), nous devions partir. Mais de notre propre chef, car nous exclure aurait terni gravement la réputation du lycée. Pour y parvenir, nous devions être harcelés par les professeurs à travers les notes qu'ils allaient nous donner. Mais surtout, par nos collègues qui devaient nous faire vivre un enfer durant tout le temps passé en classe. Le signal de départ du harcèlement: un «jugement» devant toute la classe, au cours duquel ils devaient nous critiquer durement pour nos infractions aux règles et aux «valeurs communistes». Une pensée dictée par les professeurs, soyons très clairs, car en réalité, nos collègues se fichaient royalement de nos absences et de notre conduite.

«Jugement»… retardé !

Il devait se tenir au début du troisième trimestre. Toutefois, lorsque les cours ont repris après les vacances de Pâques, notre comportement a désarçonné les professeurs et la direction de l'établissement: nous étions présents à tous les cours, nous ne bavardions plus. Bon, les professeurs auraient dû trouver étrange que nous soyons quasiment catatoniques pendant les cours, mais cela aurait demandé beaucoup trop d'efforts. En règle générale, ils n'étaient pas très brillants en pédagogie de toute façon. Ils ont donc préféré croire que nous étions devenus sages, «domptés» par la baisse consécutive de la note de la matière «bonne conduite» pendant les deux premiers trimestres, ainsi que par les réflexions qu'on avait encaissées. Par la suite, le «jugement» a été retardé, et certains ont même pensé qu'il n'était plus nécessaire. Mais qu'est-il réellement arrivé à nous?

L'épuisement

En réalité, nous étions épuisés par nos entraînements d'Arts martiaux. Mise à plat, carrément! Quelques semaines auparavant, nous avions accompagné notre collègue Magda, pour laquelle nous avions un faible, à un concert de rock. Une rencontre allait alors changer radicalement notre vie: la découverte du groupe Iris, l'équivalent roumain de Metallica, et le coup de foudre pour leur musique. Nous avons ensuite rejoint les rangs des Rockers. À leur conseil, nous avons commencé à fréquenter un dojo d'arts martiaux, et les trois séances par semaine nous vidaient de toute notre énergie (voir toute l'histoire racontée en «La liberté et la matraque: la première chronique de la génération rock»). Le lendemain de l'entraînement, nous étions aussi mobiles qu'une plante verte. Mais bien sûr, cet état ne pouvait pas être permanent. Vers la fin du mois de mai, pendant une des périodes de «travaux pratiques industriels», nous avons fait notre grand retour.

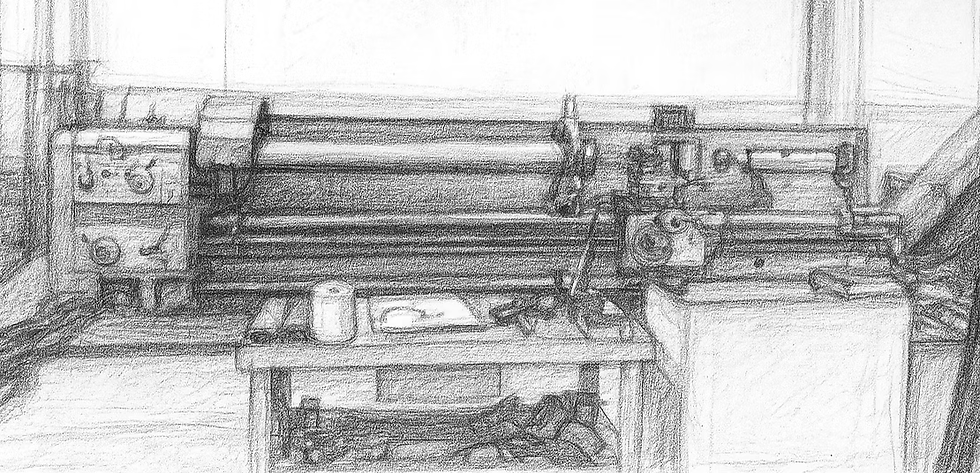

«Par la porte ou par la fenêtre»

Pendant les innombrables heures de «travaux pratiques industriels», nous devions faire de l'usinage. Au troisième trimestre, notre mission était de réparer un important stock de petites pièces mécaniques présentant de légers défauts. Au lieu de cela, nous avons organisé un concours pour les aplatir, ce qui les a rendues parfaites pour la déchetterie (l'histoire est racontée dans «Travaux pratiques pour…rien»). Lorsque l'information a atteint les hautes sphères de la direction du lycée, le proviseur Spulber a convoqué une réunion d'urgence avec nos professeurs. Selon les rumeurs de couloir, il aurait hurlé: «Ils doivent partir de mon lycée. Par la porte ou par la fenêtre, je m'en bat les couilles.» Le plan du «jugement» devant toute la classe, qui devait marquer le début d'un harcèlement de grande ampleur en bande organisée, est donc remis à l'ordre du jour. Et encore, dans une version améliorée, soi-disant! Un script bien ficelé a été mis au point pour que nos collègues nous attaquent à tour de bras et deviennent les principaux acteurs de notre harcèlement.

Le «jugement»

Bien à savoir: «Si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de cent batailles… Si tu ne connais ni l'ennemi ni toi-même, tu succomberas à chaque bataille.» — Sun Tzu, Art de la Guerre. Nous ne connaissions ni Sun Tzu ni d'autres stratèges célèbres. Cependant, nous dévorions les livres de science-fiction et fréquentions depuis un certain temps déjà le monde des Rockers pourchassés par la police du régime à chaque occasion. Ajoutez à cela les enseignements dispensés par nos instructeurs d'arts martiaux, et vous comprendrez que nous étions capables de mettre en place des stratégies bien supérieures à celles de nos professeurs communistes. Ces derniers étaient d'ailleurs loin d'être des lumières, ayant été admis dans ce lycée plutôt grâce à des pistons qu'à la force de leurs compétences. Nous étions donc prêts pour la confrontation. Eux, non. Et ce qui devait arriver advint: le déraillement total de leur plan.

George passe à l'attaque

Comme prévu, le comité de trois professeurs entre dans la classe et lit l'acte d'accusation: sécher les cours, mentir pour justifier les absences, détruire des pièces mécaniques, tout y était. Puis, conformément au scénario, c'était au tour de Stroe, le chef de la classe, de prendre la parole pour nous attaquer. Cependant, avant qu'il n'ait fini de se lever de sa chaise, George était déjà debout et parlait à un débit de «mitraillette». Il s'en est pris à moi, Angelo, son ami, et m'a attaqué durement, très durement même. Il a déversé une longue litanie d'abus et de menaces, y compris physiques, que j'aurais proférés pour l'obliger à m'accompagner dans mes «entreprises criminelles». Il a tenu ce discours pendant un long moment, avant que les professeurs, hébétés et désarçonnés, ne parviennent à intervenir. Et quand ils ont fini par réagir en disant que George m'accusait pour se sauver, cela ressemblait plutôt à une blague de mauvais goût, tant leurs phrases sonnaient creuses et leur parole était maladroite. Par la suite, les collègues désignés d'avance ont pris la parole pour nous attaquer, mais il était évident que le cœur n'y était plus. Le script est là, mais il ressemble à une comédie après le discours de George. Et nos collègues, en bons ados typiques, n'hésitent pas à se moquer copieusement. En cachette, car devant les professeurs, ils ont joué leur rôle, mais avec un manque d'entraînement et de conviction tels qu'ils auraient pu être détectés de la Lune. Toutefois, les professeurs n'ont rien vu et sont revenus vers le proviseur en disant: «Mission accomplie.» Par la suite, un cas étrange de bipolarité s'est installé: les professeurs étaient convaincus que nos collègues allaient tout faire pour nous harceler. En réalité, la situation était un peu plus… compliquée!

Stupéfaction

Nos collègues n'avaient rien compris à ce qui venait de se passer dans la salle de classe. Et encore moins à la scène qui se présentait à eux après la séance de «jugement». Ils s'attendaient à ce que nous nous battions, ou au minimum, à ce que nous nous lancions des noms d'oiseaux. Quelle ne fut pas leur stupéfaction de nous voir nous faire de grandes accolades et nous taper vigoureusement dans le dos, le sourire aux lèvres! Ils ont également été surpris de nous entendre nous féliciter d’une nouvelle victoire obtenue contre le «capitalisme en putréfaction»!

Le «capitalisme en putréfaction»

Mais qu'était donc cette drôle d'expression? C'est parce que nos professeurs nous enseignaient que le capitalisme n'avait aucun avenir et que l'avenir appartenait à la «société communiste». Ils nous disaient également que la société capitaliste vivait ses derniers jours, car les riches devenaient plus riches, les pauvres plus pauvres, et que les ouvriers n'avaient aucun droit. En bref, tout était «pourri» dans le capitalisme. Chaque jour, ils répétaient la même rengaine, comme des perroquets, suivant à la lettre la propagande du Parti communiste. Pour nous, c'était vrai, mais avec une petite différence: si l'on remplaçait le «capitalisme» par le «communisme». Ainsi, en clamant avoir obtenu une nouvelle victoire contre le «capitalisme en putréfaction», nous comprenions qu'il s'agissait en réalité d'une victoire contre le «communisme». Nous nous moquions ainsi de notre société communiste et de ses «valeurs», mais aussi de nos professeurs et de leur dévouement envers celles-ci.

Le «Pati-Bar»

Face à cette scène surréaliste, nos collègues nous ont demandé des explications. Adoptant une pose de grand conspirateur — doigt sur la lèvre, la main gauche désignant les environs en disant: «Les murs ont des oreilles» —, nous leur avons donné rendez-vous au «Pati-Bar». Il s'agissait de la pâtisserie qui desservait le lycée: une seule salle avec quelques tables hautes, mais sans chaises, afin que les clients ne s'y attardent pas. Pleine à craquer pendant les pauses et déserte pendant les heures de cours. Les viennoiseries y avaient pour nous un goût de paradis. Nous nous sommes donc installés et avons mangé tranquillement nos gâteaux, restant même après le son de la cloche qui annonçait la fin de la récréation. Une première! La vendeuse nous a regardés, surprise, sans rien dire. Avec le temps, elle allait s'habituer à nous y voir, car le Pati-Bar deviendrait notre QG, l'endroit où nous planifierions nos prochaines aventures.

Qui sommes-nous?

En face de nous se trouvait la «crème» de la classe, les mieux habillés, les meilleurs en cours, les plus doués, appréciés des professeurs, admirés et enviés par les autres élèves. Ceux dont les parents avaient la meilleure situation professionnelle. Le groupe des «populaires», en somme, les leaders officieux de notre classe. Les filles: Narcisa, Delia et Cristina. Les garçons: Bala, Iulian, Tom et Cristi Tocan. Il y en avait probablement d'autres, mais nous les avons malheureusement oubliés avec le temps. Devant eux, nous avons fait notre «coming out» en tant que Rockers et Karatékas, deux catégories fortement haïes par les communistes. Nous leur avons dit que ce qui s'était passé dans la salle de classe, sous leurs yeux, était une application particulière des enseignements que nous avions reçus.

Leçon de stratégie: l’attaque, la meilleure défense

Car, comme tout le monde, nous savions déjà ce qui allait se passer et quel était le plan des professeurs. Nous avons donc élaboré un plan pour les prendre de court et déjouer leur manœuvre. L'attaque de George contre moi était un piège, car c'était la dernière chose à laquelle ils s'attendaient de sa part, étant donné notre complicité. Cette attaque a été décisive et dévastatrice pour le plan des professeurs et l'a fait échouer. Voici donc notre leçon de stratégie: attaquer le premier, si fort que l'adversaire soit mis hors d'état de vous nuire. Bien que nous parlions de ce qui venait de se passer dans la salle de classe, nous faisions passer un autre message: demain, quelqu'un d'autre, eux compris, pourrait devenir notre cible, si nécessaire.

Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?

La question de nos collègues était légitime. Les professeurs voulaient qu'ils nous harcèlent durement et activement. Mais c'était la dernière chose qu'ils auraient voulu, tant par rapport à ce qu'on venait de leur raconter que par esprit de révolte adolescente. La solution était donc de faire semblant qu'ils étaient nos ennemis jurés. Ils allaient se tenir à l'écart de nous, nous lancer des regards courroucés quand un professeur passait, parler de nous en mal en présence des enseignants, etc. Et cela a très bien fonctionné jusqu'à la fin de l'année scolaire, et les professeurs n'ont rien remarqué. De toute façon, nous avons passé beaucoup de temps en «colle».

La «colle»

En effet, les trois dernières semaines de «travaux pratiques industriels» de cette année, notre classe ne les a pas effectuées: plus de pièces mécaniques à travailler, à la suite de nos actions qui ont attiré le «jugement». À la place, on nous a mis dans une salle de classe ordinaire, sous la surveillance d'un professeur. Il devait toutefois assurer ses heures — il semblerait que, dans l'esprit de la direction communiste de notre lycée, les professeurs avaient aussi le don d'ubiquité. Par conséquent, il venait simplement vérifier notre présence au début de la journée, puis il partait aussitôt après nous avoir demandé de rester sages jusqu'à la fin des cours. Le premier jour, nous avons suivi ces consignes. Mais voyant qu'il ne revenait pas pour le reste de la journée, nous avons compris ce qu'il fallait faire: être présents le matin, puis filer. Deux ou trois jours plus tard, nos camarades nous ont rejoints et ont fait de même pendant le reste de la période de «colle», sans que personne ne dise quoi que ce soit. C'était la deuxième fois qu'ils nous suivaient — la première fois, il s'agissait de la destruction des pièces mécaniques ci-dessus. Pour eux, à l'époque, il s'agissait encore d'un jeu, d'un caprice d'adolescence, d'une anecdote à raconter plus tard: «Nous aussi, nous avions été jeunes et nous avions fait des folies.»

L'erreur finale

Tout aurait peut-être pu s'arrêter là pour nos collègues. Mais c'était sans compter sur l'entêtement de nos professeurs et du proviseur Spulber qui ont pété les plombs en nous voyant une nouvelle fois dans leur lycée pour la prochaine année scolaire. Ils ont alors demandé à nos collègues de nous harceler à nouveau. Puis, il y a eu l'histoire de la loi de l'Ohm en cours de physique avec Shaytan, qui s'est terminée par de mauvaises notes pour nos collègues. Ce qui les a amenés à nous convoquer en urgence au Pati-Bar.

Les «populaires» sont furieux

«On en a marre qu'ils se foutent de nos gueules», a tonné Bălă. «Qu'ils arrêtent de nous prendre pour des lapins de trois semaines!» a renchéri Narcisa. «Nous aussi, on veut faire comme vous», a résumé Cristi Tocan. Et c'est ainsi qu'un après-midi ensoleillé, deux mondes si éloignés se sont télescopés et mélangés. D'un côté, le monde des élèves qui ne souhaitaient qu'être laissés tranquilles pour pouvoir apprendre et obtenir de très bonnes moyennes afin d'intégrer une université d'élite. De l'autre, notre monde: musique Métal, karaté, on se fichait royalement des notes et de la future profession. Et en prime, la leçon du jour de notre «jugement»: loin d'être une proie facile, nous étions capables de sortir la tête haute de situations apparemment impossibles. Entre les deux mondes, la direction communiste du lycée et ses larbins, nos professeurs, s'immisçaient brutalement dans la vie de nos camarades, les poussant à la confrontation avec nous, sous peine de «punitions collectives». Cela les a tellement dégoûtés qu'ils sont passés corps et âme dans notre camp. Pendant le reste de nos années de lycée, ce sont eux qui nous ont poussés à plusieurs reprises à commettre des infractions contre les «valeurs communistes» enseignées par nos professeurs. D'autant plus que chaque fois, nous prenions sur nous toute la faute. Des histoires à venir.

Commentaires